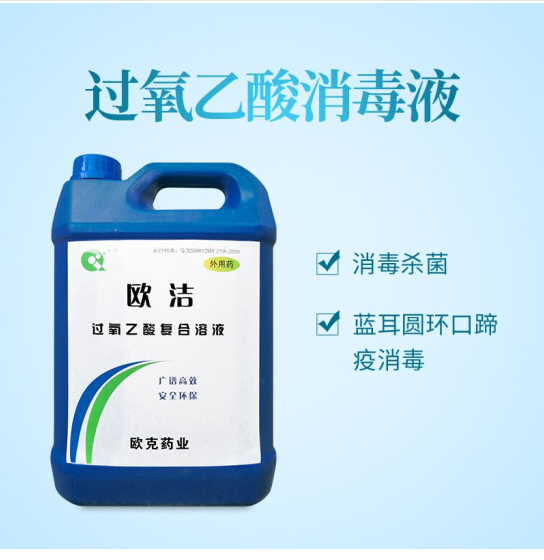

消毒工作是每个猪场人人皆知的问题,但是还是有很多养殖户对消毒不重视;或不知道怎么去消毒,表面上看着消毒了,事实上没有达到消毒的目的。场区的环境卫生搞得好坏,与传染病的发生有一定的关系,如果环境卫生搞不好,就给病菌造就了繁殖、生长、发育良好的环境。因此要经常打扫场区的卫生,减少病菌的生长繁殖的机会。包括车辆消毒(用3%~5%的来苏儿液或0.3%~0.5%的过氧乙酸溶液)、道路消毒(经常打扫卫生,每月用火碱溶液消毒1次)、场地消毒(及时消除猪粪、杂草等,凡堆放过的地方用0.5%的过氧乙酸溶液消毒)。场区的杂草丛生地方,是鼠和蚊蝇的藏身之地,鼠和蚊蝇都是疾病的传播者。例如:乙脑的主要传播者就是蚊子。附红细胞体的传播者一部分就是鼠和蚊蝇了。因此,彻底清理生产场区的杂草,对养殖场防病起到了积极的作用,杜绝蚊蝇和鼠害。垃圾和杂物的堆积也是有利于蚊蝇和鼠害存在。一些猪场建筑完工后不及时清理杂物;或平时的垃圾及杂物堆积如山,从而给蚊和老鼠提供了生长繁殖的有利条件。因此,要及时清理垃圾和杂物,更不能把粪便堆积在生产场区。死于传染病的猪宜远离猪场深埋或焚烧,死于非传染病的猪宜高温处理,猪粪应堆积发酵或入化粪池。生产场区要定期消毒杀死周围环境的细菌及病毒,一般情况下生产场区每周应该进行一次彻底的消毒。选用2%的火碱溶液进行喷雾消毒。用一段时间后改用碘制剂;再用一段时间改用0.05%的过氧乙酸。总之,选几种消毒药物后,轮换着使用,但是不能今天用火碱明天应用过氧乙酸后天应用碘类消毒液。如果这样用起来细菌和病毒对所有的消毒液都产生了耐药性。结果还是达不到消毒的目的。应该是一种药物使用一段时间后再换其他药物。带猪消毒。可选用过氧乙酸、次氯酸钠、百毒杀等,一般每周消毒1次。人员是将病原带入场区的主要媒介。在猪场门口设置消毒池,人员进入要经过消毒池,然后要去洗澡换掉衣物,穿山洁净已经消毒过的衣物鞋子,原来穿的衣物要进行熏蒸或者浸泡消毒。从场外购入的物品必经过规定时间的熏蒸消毒后才能进入场内。进入生产区前先洗澡、更换防疫服或工作服。生产区的每栋猪舍门口应设消毒池,池内盛3%~5%来苏儿液或10%~20%的漂白粉溶液供工作人员进入时蘸脚。每栋猪舍门口的洗手盆内装稀释1:600倍的百毒杀-S进行洗手消毒。

提高效果是根本

(二)按疫病类型确定消毒重点。如经消化道传播的应搞好环境卫生,加强饲料、饮水和用具的消毒;经呼吸道传播的应重点做好猪舍空气和猪体表的消毒。(三)按疫病流行情况掌握消毒次数。消毒必须定时、定期进行,推广带猪消毒法。(四)掌握好温湿度。一般温度相对高时消毒效果更好些,所以每天上午9:30~11:30、下午3:30~5:00进行消毒较好。湿度在60%~70%时进行消毒效果更好些,舍温在10℃~30℃时,作用30分钟即可取得良好效果。(五)控制好环境酸碱度。微生物的正常生长繁殖的酸碱度范围是6~8。当pH值大于7时,细菌带的负电荷增多,有利于火碱等杀灭细菌。